少しでも患者さまにとって

より良い歯科医療を提供するため、

第三者機関に依頼して『親知らず抜歯』の

患者さま満足度調査を行っています。

率直なご意見をいただき、改善すべき点は真摯に受け止めていきたいと思っております。

当院には患者さまの個人情報は一切伝えられませんので、

是非、暖かいお言葉、おしかりのお言葉、たくさんお寄せください。

Wisdom

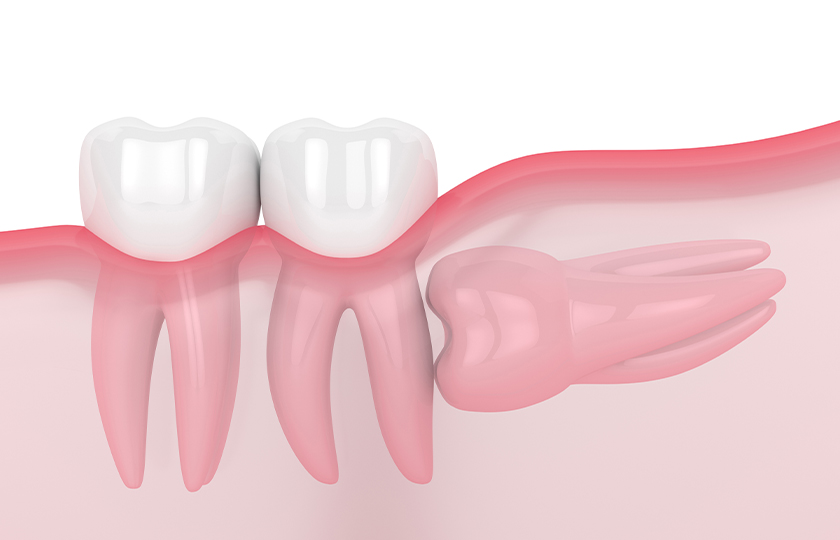

永久歯の中で最も遅く生えてくる、前歯から数えて8番目の歯を一般的に「親知らず」と呼び、17〜30歳頃に生えてくるのが一般的と言われています。

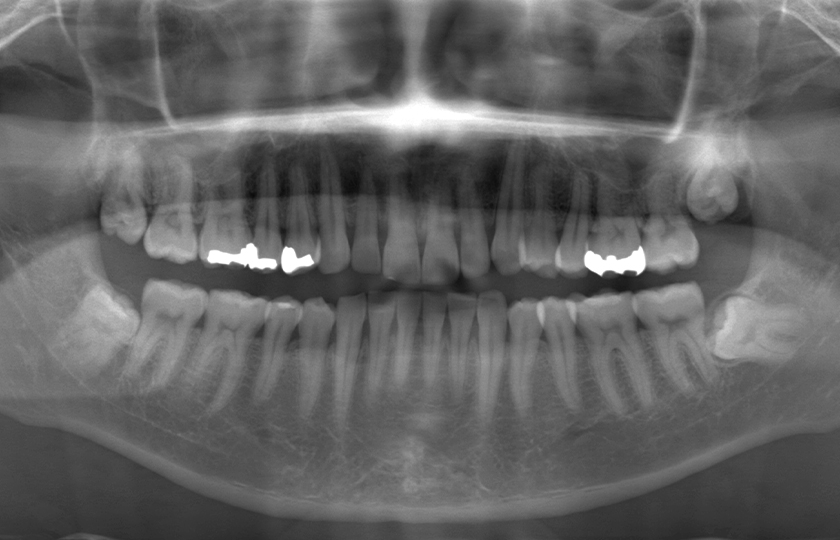

通常、上の歯の左右に2本・下の歯の左右に2本の計4本の親知らずがあります。しかしこれには個人差があり、全ての人に4本の親知らずが揃っているわけではありません。

また、親知らずは生えてくる人もいれば、親知らずがあっても生えてこない場合もあります。親知らずがあるかどうか確認するには、歯科医院でのレントゲン撮影が必要です。

親知らずが生えてくるとき、奥歯に十分なスペースがない場合や横向きに生えてしまう場合などに痛みを伴うことがあります。

親知らずがあることですぐに歯列への影響を及ぼすというものではありません。しかし、親知らずは通常の永久歯のように真っ直ぐに生えてこないことも多くあります。

親知らずがあり、生えてくるときに歯列を確保するためのスペースが保てないことや横向きに生えるなどの生え方により歯並びへ影響を及ぼし、その結果として歯並びは崩れていくのです。

小さい頃に歯列矯正を行った場合でも、親知らずの生え方が影響し、再び歯並びが悪くなってしまうこともあります。

歯並びが気になり、矯正を検討している場合には矯正後に歯並びが崩れてしまう(後戻り)状態を防ぐために、親知らずに関しては抜歯することをお勧めすることがあります。

Cause

親知らずが生えてくることにより、歯磨きがしづらくなる傾向にあります。

親知らずは奥歯のさらに奥に生えてくるので、磨きにくくなり虫歯や歯周病が進行し、その結果痛みが生じます。

親知らずが生えることによって起きる智歯周炎は、あご全体に痛みが生じます。

親知らず周辺の歯茎に雑菌が繁殖することで炎症が起き、歯茎の腫れや膿み、ひどくなると顔の腫れや発熱などを伴うこともあります。

上記に述べた虫歯・歯周病・智歯周炎等の炎症が周囲組織まで侵入することで起きる疾患の総称です。

顎骨骨膜炎・化膿性リンパ節炎などが主な疾患で抗生物質を使用し炎症を抑えるなどの必要があります。

親知らずが原因で起こる症状には以下のものがあります。

Choosing a clinic

親知らずの抜歯は、比較的容易にできるものから数時間かかる場合もあります。

親知らずによる悩みや痛みを持って来院した場合、口腔内全体と親知らずの状態を判断し、抜歯方法・抜歯による影響や術式の説明、アフターケアなどがしっかりしているかどうかが医院選びの基準となります。

痛みや腫れを最小限にできる技術は、経験のあるドクターであることも重要なポイントです。

設備面では、CTや笑気鎮静麻酔、血圧計、酸素吸入器、パルスオキシメータ、万が一に備えてAEDを設置しているなどの環境や、大学病院との連携も取れるような病院が良いでしょう。

親知らずの抜歯は必ず必要というわけではありません。健康な親知らずで、顎の大きさや歯の大きさによりきちんと生えていることや噛み合わせで歯並びに影響しない場合などは抜歯をしなくても大丈夫です。

Features

まつむら歯科クリニックでは親知らずの即日抜歯に対応しております。

患者様の親知らずの状態、お口の中の状態、全身の状態によっては必ず即日抜歯が行えない場合もございますのでご了承ください。

Anesthesia

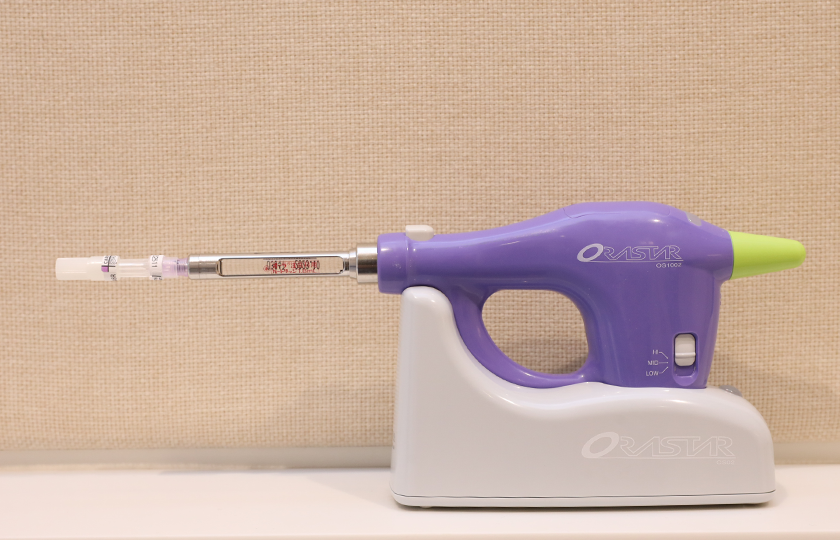

注射の針が刺さる痛みを和らげるために使用するもので、歯肉の表面にだけ麻酔することが可能です。

ジェルタイプとシートタイプのものがあります。

麻酔薬を体温の温度に保温する機器です。

麻酔液の温度が、体温に近いほど歯肉に麻酔薬が入るときの痛みを和らげることができます。

麻酔薬を体内に注入するときに一定のスピードで注入すると患者様の感じる痛みを軽減できます。

当院では35Gの注射針を使用しております。

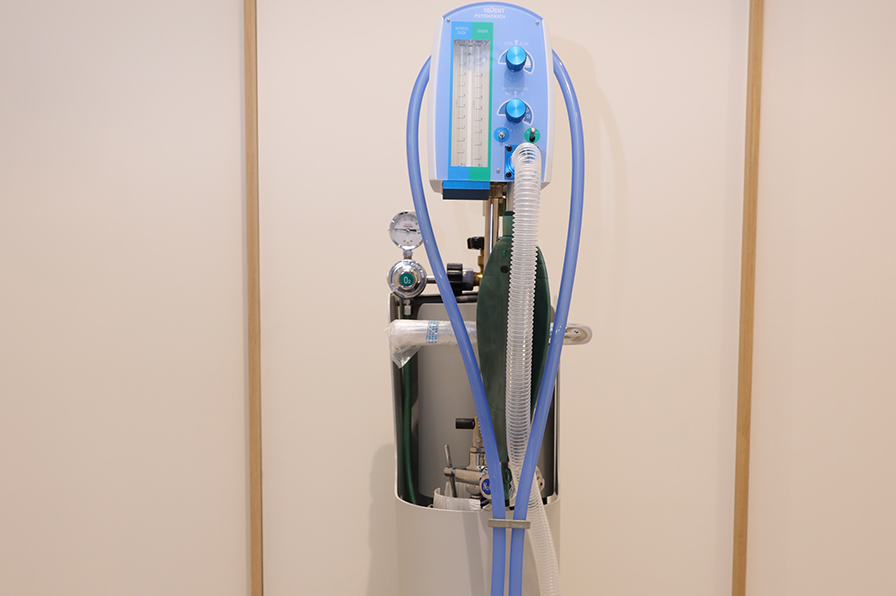

笑気ガスを使用した笑気麻酔鎮静法は、歯科治療においての恐怖心・ストレスなどの精神的苦痛や痛みの緩和に役立ちます。

歯科治療での苦痛や恐怖心を強くお持ちの方や、嘔吐反射のある方、小さなお子様など、歯科治療をリラックスして受けて頂くのが、笑気麻酔鎮静法です。

鎮静作用に加えて鎮痛作用を持っております。

リラックスすると共に痛みも感じにくくもなります。低濃度の笑気ガスと高濃度の酸素を混合し、鼻から注入します。

分かり易く言うと、酸素カプセルに入っているような感覚になります。効果はすぐに現れますが、消失も早いので、診療後にはすぐに抜けてしまいます。

笑気麻酔鎮静法を行った治療の後、お仕事や車の運転などにも差し支えありません。

Difficulty level

※親知らずの抜歯には歯根の形・虫歯の進行度・歯茎の炎症・歯の骨の位置などさまざまな状態を見極めてから行います。生え方だけではなくそれ以外の状態も含め、抜歯の難易度は変わってきます。

すでに痛みがある場合や、炎症を起こしている場合は抜歯の必要があります。

また、痛みはなくても親知らずの一部が露出している、斜めに生えている、歯列に影響が出ているなどは口腔内トラブルへつながるので抜歯をおすすめします。

矯正治療のために抜歯が必要なこともあります。完全に歯茎の中に埋まっている場合には、虫歯や歯周病のリスクはそれほど高くありません。しかし歯茎の中で他の歯に影響を及ぼしているときなどには抜歯が必要なケースもあります。

虫歯や歯周炎を伴っておらず、親知らずが生えていても他の歯や歯列・噛み合わせに影響のないときなど口腔内環境を保つ上で必要のない場合には抜歯をする必要はありません。また、特殊なケースとして虫歯や歯周病などで歯を失った場合に、親知らずを移植する場合もあります。

抜歯を行う際には麻酔を行います。抜歯後、麻酔の効きが消滅していくとともに痛みを感じる場合があります。歯茎を切開して抜歯をしたときや顎の骨を削って抜歯をおこなったときは、しばらく痛みが残る場合もあります。

抜歯後には痛み止めや抗炎症剤を処方します。抜歯をした当日は、湯船につからない・アルコールを摂取しない・激しい運動はしないように気をつけましょう。

Flow

表面麻酔をしてから、麻酔をしていきます。(場合により笑気鎮静麻酔)

抜歯前に局部レントゲン撮影(またはCT撮影)をします。

歯茎を切開する必要のある場合に行います。

歯の埋伏状態によっては、骨を削りながら処置していきます。

一度に抜けない場合には、歯を削ったり分割して抜歯を行っていきます。

腫れや炎症がなくなった状態で抜歯を行います。

抜歯の翌日、状態確認と洗浄処置を行います。

縫合した場合には、抜歯から7日後に抜糸を行います。

Swelling and pain

| 症状 | 内容 |

|---|---|

| 痛み | 通常2~4日間 |

| 腫れ | 通常4~7日間 口が開きづらくなったり、食事が取りづらくなることもあります。 |

| 出血 | にじむような出血を伴います。出血の多い場合には ガーゼを20分程度噛んで止血します。 |

| 内出血 | 抜歯した頬に紫色や黄色のアザが 出ることがありますが、約2週間程で消失します。 |

| 痛下唇の視覚麻痺 | 麻酔時に舌の神経を刺激してしまうことで、 まれに痺れることがあります。 |

| 感染 | ごくまれに感染を起こして痛みや腫れが生じる 場合があり、その場合は抗菌剤や点滴が必要です。 |

| 発熱 | ごくまれに発熱症状が出る方もいます。 抜歯当日は無理せず体を安静にしてください。 |

麻酔が切れた後触っても感覚がない場合は、医院にご連絡ください。

Questions

Case

| 症状について | |

|---|---|

| 主訴 | 親知らずを抜きたい (親知らず、過剰歯 抜歯) |

| 年齢・ 性別 |

30代男性 |

| 治療 期間 |

約1ヵ月 |

| 治療費 | 1歯 2,000~5,000円 |

| 治療 内容 |

左右別日に分けて抜歯を行い縫合し翌日以降に消毒、抜糸を行った |

| 治療の リスク |

術後の疼痛、腫脹、痺れ |

Case

| 症状について | |

|---|---|

| 主訴 | 親知らずが虫歯になっていて痛い |

| 年齢・ 性別 |

20代女性 |

| 治療 期間 |

約60分 |

| 治療費 | 1歯 2,000~5,000円 |

| 治療 内容 |

上下の親知らずを同日に抜歯を行い縫合し、翌日以降に消毒、抜糸を行った |

| 治療の リスク |

術後の疼痛、腫脹、痺れなど |